こんにちは。ブランド古着のKLDです。

今も昔もコアな人気を集める『ボンデージ(拘束)ファッション』。

レザーで出来たハーネスや、ベルトで繋がれたようなハードな印象のファッションは、個性的なブランドやモードブランドを中心に長く愛されてきました。

今回は、

- ボンデージファッションとは

- ボンデージファッションの歴史

- ボンデージファッションを取り入れたブランドたち

という形でお話していきます。

動画バージョンもどうぞ

目次

ボンデージファッションとは何か?

Moschino 2018AWコレクションより 引用fashion-press

ボンデージファッションとは、元々フェティシズム文化に由来し、拘束具やフェティッシュウェアをベースとしたファッションのこと。

その特徴としては、身体を押さえつけたり拘束したりする、レザーやラバーといったハードな素材、ハーネスやストラップ、チェーンなどのディテールが挙げられます。

フェティシズムやハードなSM的要素をファッションに取り入れ、過激さや挑発性を感じさせるスタイルは、多くのファッション好きに愛されています。

ボンデージファッションは、時代を経てアート性や洗練されたデザインを加えつつ、ハイファッションやサブカルチャーの中で独自の進化を遂げてきました。

ボンデージファッションの歴史

19世紀末から20世紀にかけてのフェティシズム文化

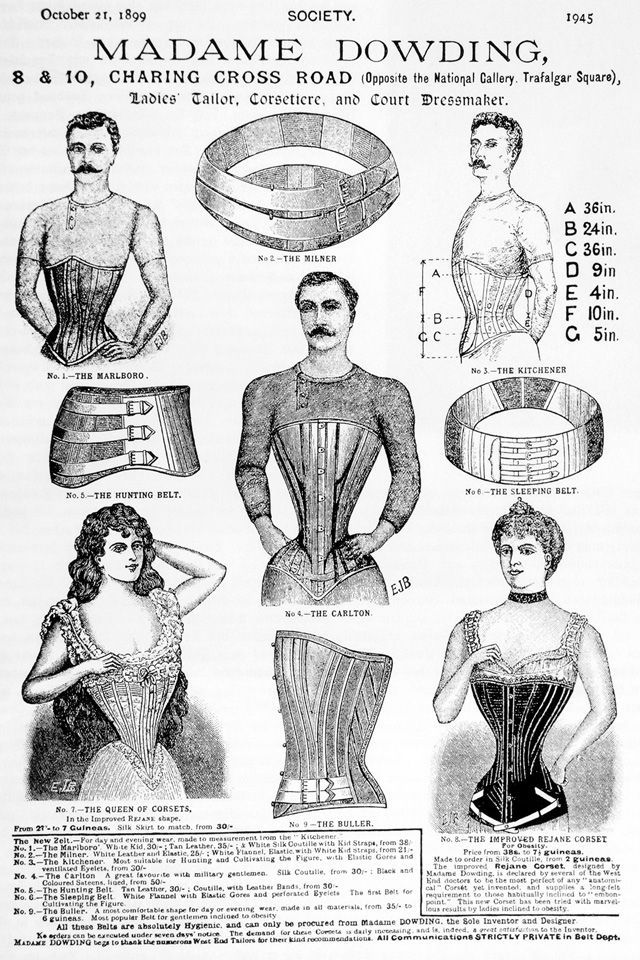

コルセットの広告(1899年ごろ) 引用radiofrance

ボンデージファッションのルーツをたどると、19世紀末から20世紀初頭のフェティシズム文化に行き着くといえます。

特にコルセットやレザーブーツなどのアイテムが、性欲や官能性を刺激するための服装として発展していきました。

当時はこれらが社会のタブーとして扱われ、フェティッシュ雑誌や秘密クラブを中心に発展していました。

特にイギリスとドイツが発展の中心地であり、性的表現や拘束具を取り入れたファッションが形作られていったという背景があります。

イギリスにおけるフェティシズム文化

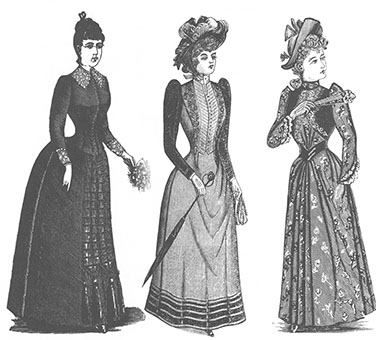

当時の流行の服装(1890年ごろ) 引用shworld

イギリスでは、ヴィクトリア朝時代(1837年~1901年)の終盤にかけて、コルセットやブーツフェティシズムが密かに広まっていました。

当時のイギリスはキリスト教的な価値観が強く浸透していて、特に性に関することは“罪深い”とされ、婚前交渉や性表現は激しく非難されていました。

当時の服装は女性の服装は身体を隠すことが重視され、長袖や高い襟が定番で、コルセットを使ってウエストを締め付けることは、貞操や従順を表すシンボルとして機能していたといいます。

また、男性の服装も性的な匂いを排除したものでした。

しかし、そのような当時の厳格な道徳観がかえって背徳的な性的嗜好を助長し、コルセットやブーツへのフェティシズムが誕生。

ヴィクトリア朝時代のコルセット 引用vogue

コルセットやブーツへの悩ましい想いを綴ったフェティシズム雑誌や官能文学が、地下出版されていたそうです。

代表例として、当時の雑誌「The Pearl」(1879年~1880年)は、エロティックな短編小説や詩などが掲載され、密かに流通していました。

しかしこういった内容はもちろん公に認められることはなく、違法な「わいせつ書物」として取締りの対象となっていたため、地下の秘密クラブで好事家たちが共有していたようです。

ドイツにおけるフェティシズム文化

当時のベルリンを描いた映画「キャバレー」(1972)より 引用ebay

ドイツでは、特にベルリンが性的解放とフェティシズム文化の中心地となり、ワイマール共和国時代(1918年~1933年)の自由な雰囲気の中で、フェティシズムも発展していきました。

禁欲主義的な社会規範の裏で秘密裏に発展したイギリスのフェティシズムとは違い、ドイツ(ベルリン)では解放的な雰囲気の中でフェティッシュや同性愛などの文化が寛容に育まれていました。

1920年代のベルリンには80〜120軒ものゲイバーが連なり、「エルドラド」という有名カバレットでは連日ドラァグクイーンやSMのショーなどが行われていました。

当時のエルドラドを描いた映画「エルドラド: ナチスが憎んだ自由」(2023)より 引用gladxx

そういったショー等の中で、レザーフェティシズムやSMなど、ボンデージファッションの下敷きになる性の文化も花開いていきました。

この時代のベルリンは、こういったフェティッシュ文化のみならず、あらゆる芸術や文化が一気に花開いた時代として、『ベルリンの春』と呼ばれる事もあります。

しかしその後、ナチスの統治によりドイツ全体が抑圧的なムードに晒され、性的な解放はもちろん、ゲイカルチャーやフェティシズム文化も厳しく取り締まられる時代が訪れます。

第二次世界大戦後、段階的に少しずつドイツは性的な解放ムードを取り戻していき、現在も特にベルリンは、性に寛容な場所として知られており、レザー系のフェティッシュなアイテムを身につけた人が多く見られます。

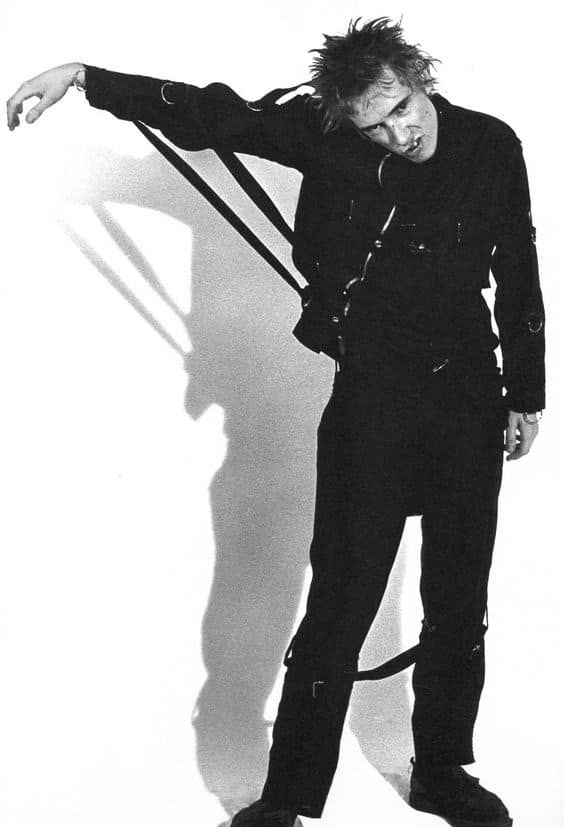

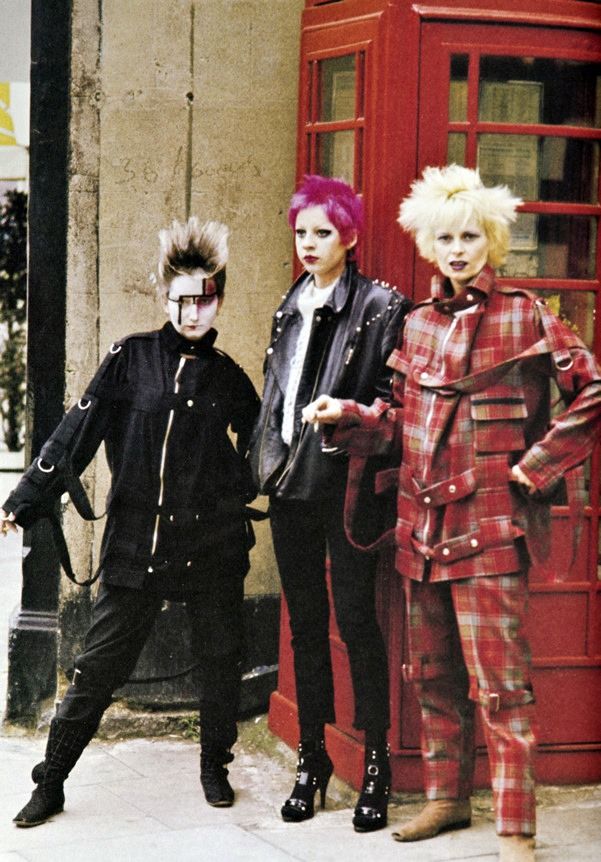

1970年代:パンクとボンデージファッションの融合

ボンデージファッションが日常的なファッションとして認知されるきっかけとなったのは、1970年代のパンクムーブメントだったといえます。

ロンドンの「SEX」ブティックを拠点に活動していたヴィヴィアン・ウエストウッドとマルコム・マクラーレンが、セックス・ピストルズのスタイリングにボンデージパンツやベルトの付いたパラシュートジャケットを導入し、反体制的かつ挑発的なイメージを確立しました。

それまでボンデージアイテム(ハーネス、レザーのストラップなど)はフェティシズム文化の中でのみ使われており、昼間に街を歩く時にファッションとして身につける人はあまりいませんでしたが、ヴィヴィアンはそれを大胆にストリートファッションへと持ち込みました。

引用reddit

特に「ボンデージパンツ」は、足をストラップで繋いだデザインで、拘束感を持ちながらも日常に溶け込むファッションとして成立し、象徴的なタータンチェックと共に、パンクのアイコン的なアイテムとして今も愛されています。

当時のイギリスは、経済不況による若者の失業率が非常に高く、イギリス全体を停滞感が覆っている時代でした。

そんな中、社会に縛られている象徴のようなボンデージファッションを身につける事で、逆に「支配に対する反抗」と「自由への渇望」を表現し、それを武器としてパンクムーブメントは盛り上がっていきました。

この提案により、ボンデージファッションは単なるフェティッシュから脱却し、社会批判や個性の象徴として新たな位置づけを確立しました。

1980年代:サブカルチャーへの浸透

スージー・アンド・ザ・バンシーズ、スージー・スー 引用beehivecandy

80年代になると、イギリスではパンクの影響を受けたニューウェーブやゴシックファッションが台頭し、ボンデージ的要素がより洗練された形で浸透していきます。

ダークでアバンギャルドな美学を持つブランドが増え、サブカルチャーとファッションが一体化した新たな表現方法として支持を集めました。

特に音楽シーンでは、ボンデージファッションが強烈なビジュアルとして取り入れられるようになります。

これらのバンドは、ボンデージスタイルを「ダークな美学」として体現し、パンクからゴシック、ポストパンクへのスタイルの橋渡しとなりました。

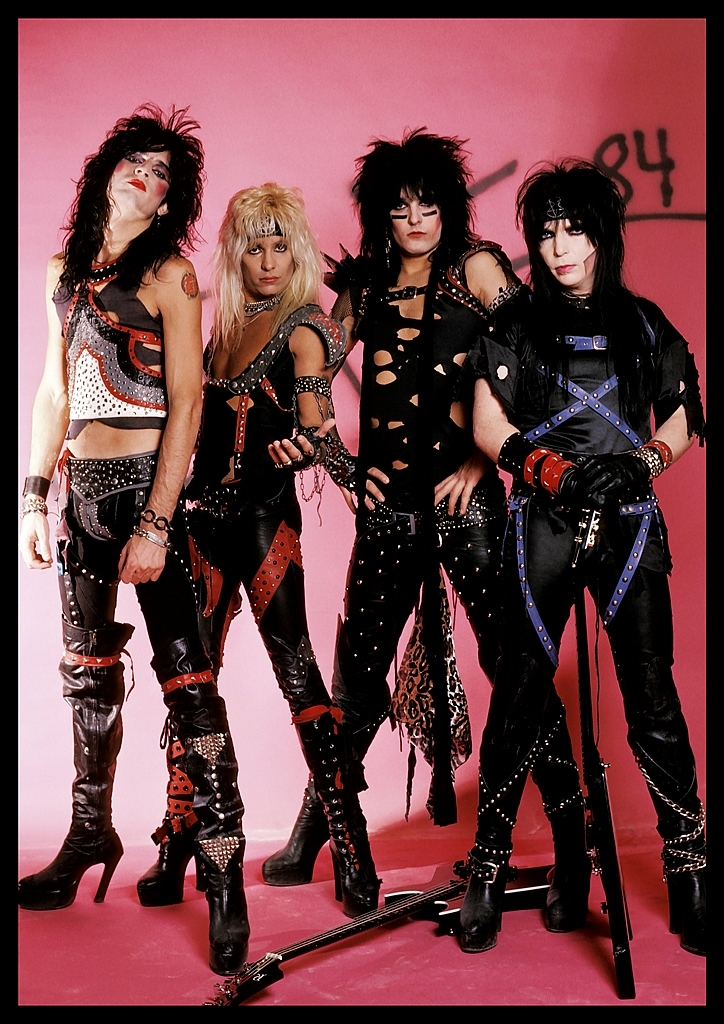

また、アメリカではLAメタルなどのメタルシーンで挑発的なボンデージファッションが流行。

アクの強い様々なバンドがボンデージを衣装に取り入れて派手に装いました。

モトリー・クルー 引用x

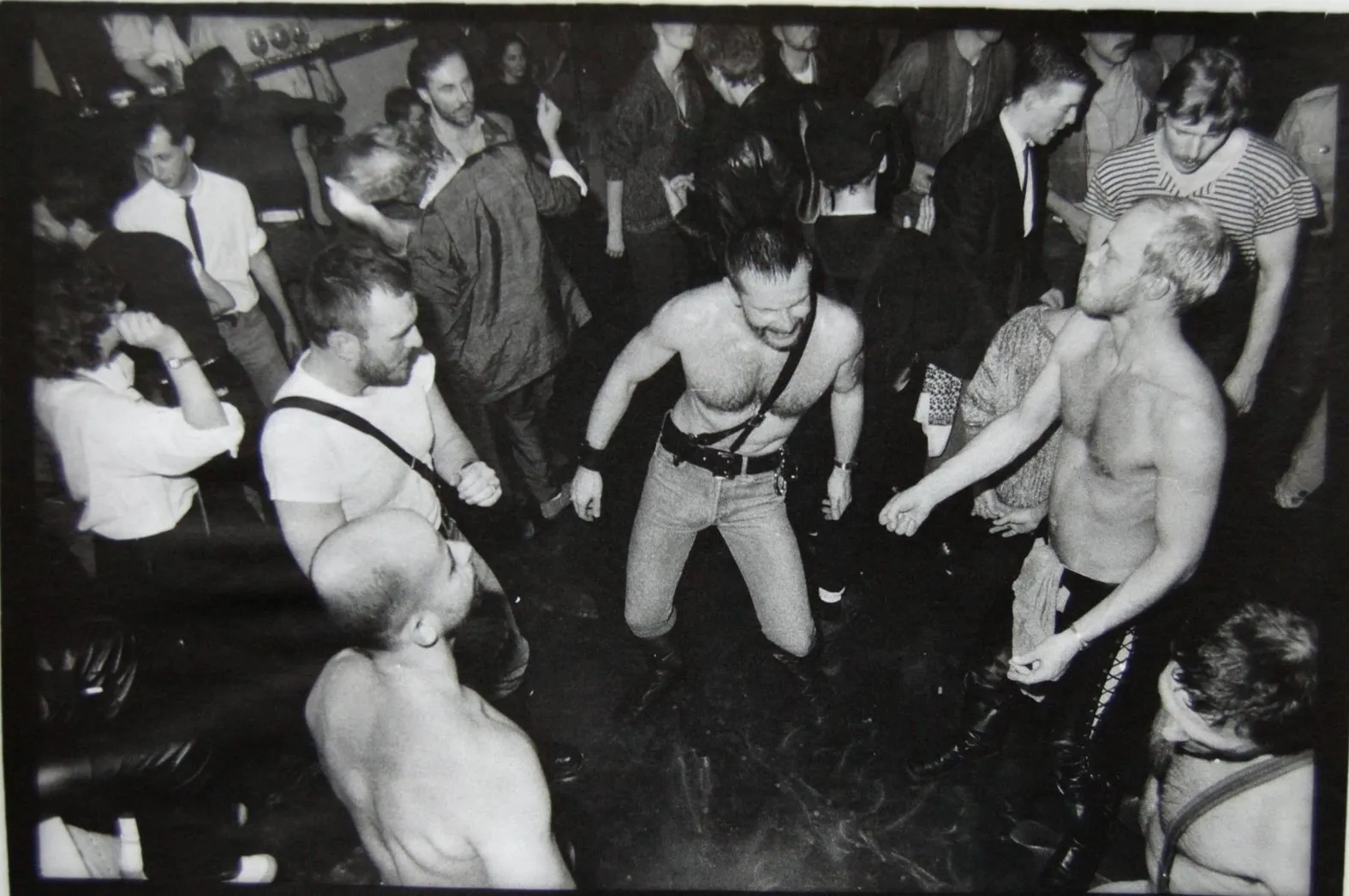

一方、同じ時期のベルリンでは、クラブカルチャーとボンデージファッションが密接に結びつき、アンダーグラウンドなムーブメントが形成されていました。

ベルリンは、1970年代から続く性的解放運動の影響もあり、特に80年代の後半ごろ、壁崩壊前夜から非合法の地下クラブやレザーパーティーが活発化し、ゲイカルチャーやクィアカルチャーが再び表舞台に現れる兆しが見えていました。

当時のハンブルグのクラブの様子 引用dazeddigital

この時期のクラブシーンでは、レザーやPVC素材を使った衣装や、ハーネスやスタッズを組み合わせたスタイルが広く見られるようになり、それらは単なるファッションとしてではなく、自由と反抗の象徴として着用されていたようです。

ベルリンのクラブは、他国のクラブと異なり、性的な解放がテーマとして根付いており、SMパーティーやフェティッシュナイトが日常的に開催されていました。

代表的なクラブとしては、フェティッシュ要素を取り入れたキットキャットクラブ(KitKatClub)などが挙げられます。

当時のクラブでは、インダストリアルやダークウェーブといった音楽が流れ、厳格なドレスコードのもと、フェティッシュファッションを着用した人々が集まり、音楽とファッションを融合させた解放感を求めていました。

また、70年代から少しずつ一般化してきたタトゥー、ピアスといった身体改造文化が80年代に広がり、ボンデージファッションの装飾性が増していきます。

まだまだアウトロー的なイメージは色濃くあったものの、ピアスやタトゥーは、70年代的な「反抗」のパンクマインドを示したり、自己の解放やアイデンティティの主張として支持されました。

ピアスやタトゥーが持つ、痛みと自己表現、身体への干渉や装飾性はボンデージファッションの「拘束と解放」というテーマとも相性がよく、ボンデージファッションの愛好家の一部にも自然に浸透していきました。

また、ボンデージファッションの本流でもあるハードなSMプレイにおいてもピアスやタトゥーが用いられることから、ファッション的な相性の良さもありました。

このように、ボンデージスタイルが持つ“拘束された美しさ”や“強烈な自己主張”が、身体改造という形でさらなる深みを得たといえます。

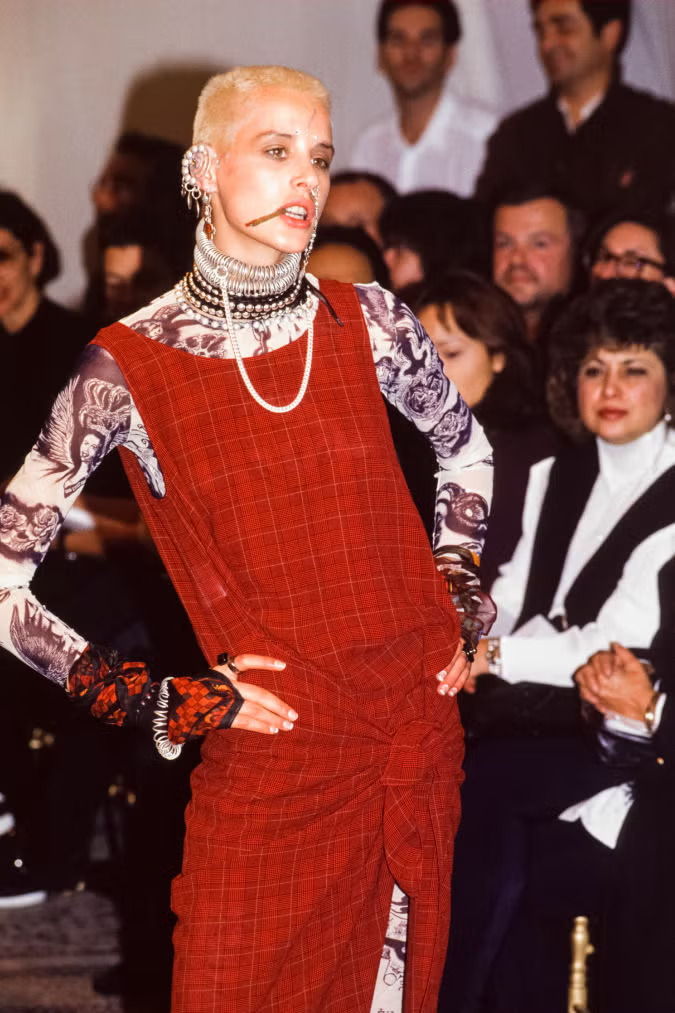

1990年代~2000年代:ハイファッションへの昇華

Jean Paul Gaultier 2011SSコレクションより 引用fashion-press

1990年代以降、ボンデージファッションはハイファッションとしても昇華されていくことになります。

アレキサンダー・マックイーンやジャン=ポール・ゴルチエなどが、ボンデージ要素を洗練させ、コレクションに取り入れました。

特に、ゴルチエの“コーンブラ”や、マックイーンの拘束感をテーマにしたコレクションなどは象徴的で、フェティッシュとアートが融合したスタイルを確立しました。

また、ゴルチエが94年のコレクションで披露した『タトゥースキン』も、ボンデージ的にアンダーグラウンドな存在であったタトゥーなどの身体改造文化をエレガンスに昇華させた一例といえます。

Jean Paul Gaultier 1994SSコレクションより 引用elle

また同時期、ドイツを中心としたクラブカルチャーでもボンデージファッションが大きな盛り上がりを見せました。

特にベルリンのクラブシーンでは、テクノとインダストリアルの影響を受けたダークでフェティッシュなスタイルが人気となり、レザーやPVC、ハーネス、ラバーウェア等が着用されていました。

ベルリンの壁崩壊後の解放感と相まって、クラブは性的解放の場としても機能し、ボンデージファッションが自然に受け入れられたようです。

90年代後半から発展した「サイバーゴス」の一例 引用pinterest

このように、1990年代から2000年代にかけて、ボンデージファッションはハイファッションとアンダーグラウンドなクラブカルチャーの双方で進化し、洗練された美学とアンダーグラウンドな解放感が共存するスタイルとして確立されていきました。

ボンデージファッションとゲイカルチャー

ボンデージファッションとゲイカルチャーの結びつきは深く、特に20世紀以降、性的解放運動やクィアカルチャーの発展と共にその影響が強まっていった背景があります。

扇状的なルックスが性的な客体として機能したのはもちろんですが、ボンデージスタイルが持つ「拘束と解放」の二面性が、社会的抑圧に対する抗議や、性的アイデンティティの象徴として機能してきたといえます。

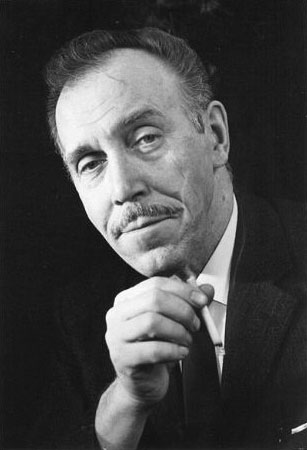

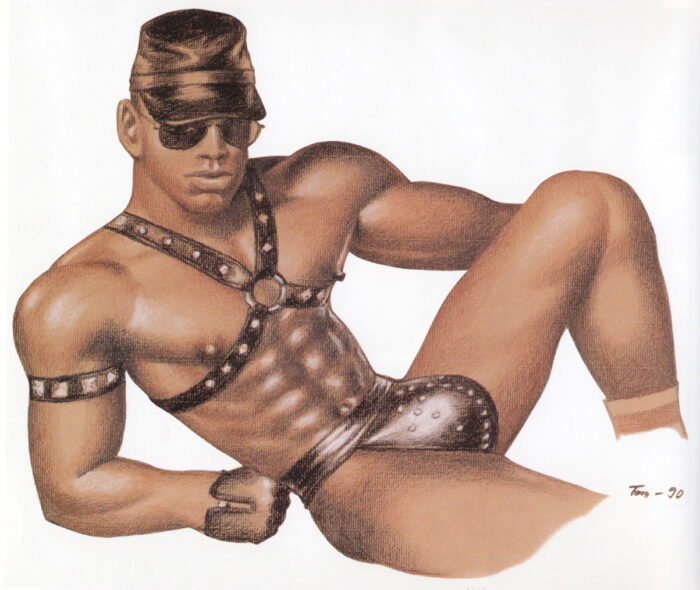

トム・オブ・フィンランド

トム・オブ・フィンランド 引用wikipedia

20世紀後半におけるボンデージファッションの普及には、フィンランド出身のアーティスト『トム・オブ・フィンランド』の影響が大きいといえます。

彼の作品は、筋肉質で男らしいゲイの男性をレザーハーネスやライダースジャケットと共に描き、「強さ」と「官能」を両立させたスタイルを確立させているのが特徴。

トム・オブ・フィンランドの作品 引用abirpothi

1957年に作品がアメリカの「Physique Pictorial」というボディビル雑誌の表紙を飾ったことをきっかけに活躍し始め、当時のアメリカのアンダーグラウンドなゲイのコミュニティの中で密かに人気になっていきました。

(実はこの雑誌は、当時のゲイ文化への厳しい抑圧からの隠れ蓑として、ボディビル雑誌として発行されていたゲイ向けのエロティカでした。)

しかしトムが活動していた時代は、ゲイ文化が社会的に抑圧されていたため、作品を発表すること自体にリスクが伴い、その作品の数々は単なるエロティシズムを超えて「自由と解放」のメッセージを含んでいました。

特に、冷戦期の西側社会では同性愛が犯罪視されることもあり、トムの作品は抑圧と戦うためのアートとしての側面が強くありました。

強靭な肉体やボンデージスタイルで描かれたゲイ男性の姿は、誇りと自己肯定を表現し、社会の偏見に対する反逆のシンボルとして現在も愛されています。

ボンテージファッションを取り入れてきたブランド達

Vivienne Westwood

Vivienne Westwoodは、おそらくボンデージをファッションに取り入れた最初のブランドです。

70年代、ロンドンのパンクムーブメントを牽引する存在として、マルコム・マクラーレンのプロデュースの元でセックス・ピストルズの衣装等を制作し、ボンデージファッションを世間に広めました。

ハーネスやベルトで身体を拘束するようにデザインされた服は、当時のロンドンの停滞した空気を打ち破るような、反体制的なメッセージを込めたものでした。

Jean Paul Gaultier

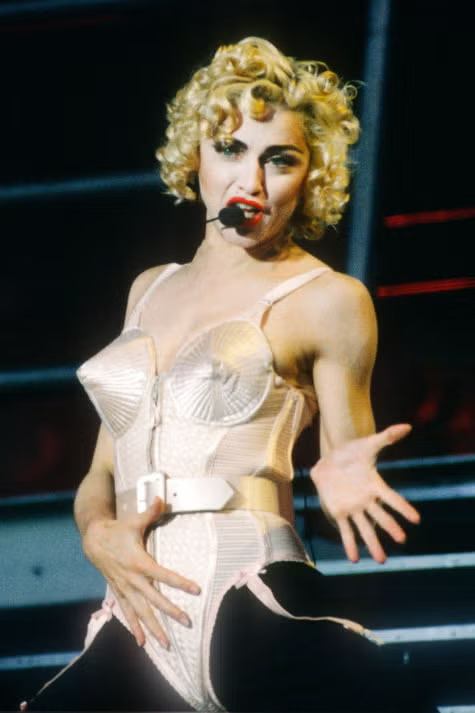

1990年、コーンブラがマドンナのツアー衣装に。 引用elle

フェティッシュとエレガンスを融合させ、セクシャルなテーマを大胆に打ち出したデザインといえば、ゴルチエが得意とするところです。

代表的な作品として、1983年秋冬コレクションに初めて登場した「コーンブラ」はフェティッシュ要素を洗練させたアイコン的なアイテムとして、ファッション業界に衝撃を与えました。

また、そのコーンブラをリメイクし、1990年に手がけたマドンナの「ブロンド・アンビション・ツアー」では、コルセットと組み合わせた衣装で、よりボンデージ感を打ち出しています。

Alexander McQueen

2009AWコレクションより 引用vogue

退廃的で痛みを感じるようなヒリヒリとした表現で知られるAlexander McQueen。

特にマックイーン本人が手がけていた時代のコレクションの数々は、本人の痛みをそのまま表現したような鮮烈なものが多くありました。

そんな中でも、『怒り』の感情を強く感じる2009年秋冬コレクション『豊穣の角』では、洒落た千鳥格子のセットアップなどに身を包んだモデル達の中で、黒一色の衣装に複雑にハーネスが張り巡らされたボンデージスタイルのルックなどを打ち出しています。

このシーズンは、次から次へと流行を取り替えていくファッション業界に対する怒りを表明したコレクションで、拘束された身体はファッション業界に縛り付けられているフラストレーションと、そこからの解放を表現していたのかもしれません。

JW Anderson

2023AWコレクションより 引用fashion-press

ジェンダーレスなイメージで知られるJW Andersonも、洗練された形でボンデージテイストを取り入れているブランドの一つです。

先述したゲイカルチャーのアーティスト、トム・オブ・フィンランドとのコラボレーションでカプセルコレクションを複数回発表しており、レザーで作られたペニス型のスタッズ付きアクセサリーや、トム・オブ・フィンランドのイラストをフィーチャーしたアイテムを展開。

トム・オブ・フィンランドとのコラボコレクションより 引用genxy-net

普段のコレクションにおいても、ジェンダーレスなデザインの根底にフェティシズムを感じるものが多々あり、性の垣根を曖昧にしつつも、フェティシズムを否定しない姿勢が感じられます。

Walter Van Beirendonck

2018AWコレクションより 引用wwdjapan

カラフルでおもちゃっぽく、ポップなデザインで知られるWalter Van Beirendonck。

しかしそのポップな色彩やユーモラスなデザインを使って、色濃い性の表現や、強いメッセージを発信することを得意としています。

ラバーマスクやハーネスなど、フェティッシュでSMカルチャーに根差した要素をカラフルでユーモラスに表現。

ペニスモチーフなどを度々取り入れたりなど、性的解放の文脈も色濃く、メッセージ性の強さも特徴です。

Dirk Bikkembergs

1988AW コルセット付きのレザージャケット 引用momu

スポーツ的な要素を掛け合わせたブランドとして有名なDirk Bikkembergsですが、ブランド初期に創業者のダーク・ビッケンバーグが手掛けていたコレクションは、レザーなどを用いたハードなボンデージ的アプローチが見られます。

健康的な肉体を持った男性をブランドのペルソナとし、ごつめのレザージャケットにコルセットのディテールをプラスしたアイテムなどは、強いフェティシズムを感じる作品の一つです。

また、レザーの紐を拘束具のように巻きつけたブーツなどは初期の名作として知られています。

80年代のレザーブーツ 引用vaniitas

関連記事

こちらの記事もぜひご覧ください!

[magazine-link id=194918]

[magazine-link id=194145]

[magazine-link id=156811]

[magazine-link id=165509]

ここまで読んでくださった方へ

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

今回は『ボンデージファッション』について解説しました。

過激なだけではない、その背景にあるマインド等にも共感できると、より一層ファッションとして楽しめるのではないかと思います。

KLDでも今回ご紹介したようなブランドのお買取を強化しています。

インポート、ドメスティック問わず様々なブランドの査定を得意とするスタッフの在籍により、高い精度での強気のお値付けが可能です。

宅配買取というと、

「時間かかるんじゃないの?」「面倒臭そう…」「配送料の分、買取金額を安くされそう…」

という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実はそんなことも無いんです。

KLDでは、取り扱いブランドをある程度絞ることにより、高い水準のお買取金額を維持。

もちろん送料、キャンセル料なども無料です!

LINE査定も出来ますので、もし気になるアイテムがございましたらお気軽にお声かけ下さい!

ありがとうございました!

コメントを残す