引用discogs

こんにちは。ブランド古着のKLDです。

90年代初頭に東京でムーブメントを巻き起こした「渋谷系」。

洋楽を引用したセンスのいい音楽から始まり、ファッションやライフスタイルまで派生した“都会的で洗練されたオシャレ”を体現した文化です。

今回は、

- 渋谷系とは

- 音楽の特徴と代表的なアーティスト

- 渋谷系ってカルチャー?

- 渋谷系ムーブメントを仕掛けた人物

- 音楽から広がった価値観

- 渋谷系のセンスを形作る要素

- 渋谷系の衰退

- 渋谷系のその後の影響

という形でお話していきます。

世代ど真ん中だった方も、何となくしか知らない…という方も、幅広い年代の感性に響くテーマだと思います。

目次

渋谷系とは

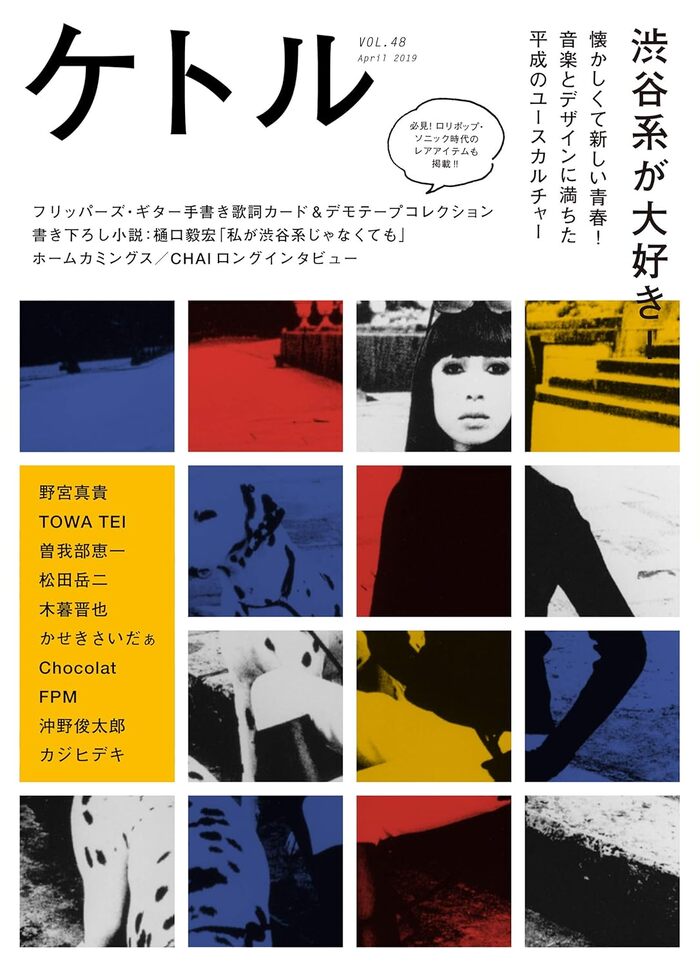

後年発売された渋谷系を特集した雑誌 引用ohtabookstand

渋谷系とは、1990年代初頭に登場した、東京・渋谷を発信源とした音楽のムーブメントです。

日本独自の文化で、洋楽の影響を強く受けたオシャレな音楽が、その中心的要素とされています。

もともと「渋谷系」という言葉は、1990年代初頭に音楽雑誌やCDショップ、レコードショップなどから生まれた後付けの名称です。

当時はまだインターネットもなかったため、「渋谷系」は言わば“口コミ”のように知らぬ間に広まっていきました。

そのため、渋谷系は音楽の“ジャンル”ではなく、一つの“ムーブメント”というのが正しいでしょう。

そして、その音楽に関連しながら、ファッションやインテリア、東京での遊び方など、「渋谷系」にまつわるライフスタイルにまで派生して盛り上がりを見せました。

音楽の特徴と代表的なアーティスト

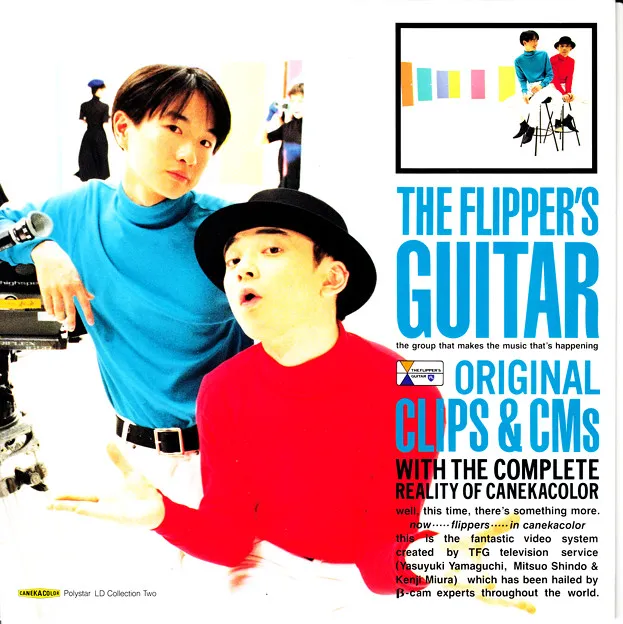

フリッパーズ・ギター 3rdシングル『CAMERA!CAMERA!CAMERA!-カメラ!カメラ!カメラ!』(1990年)

音楽としては、60〜80年代の海外の音楽を引用し、それを上手くミックスして都会的で洒落たサウンドを特徴としています。

渋谷系でよく引用されていたジャンルは、フレンチポップ、ネオアコースティック、ボサノヴァ、ソフトロックなど。

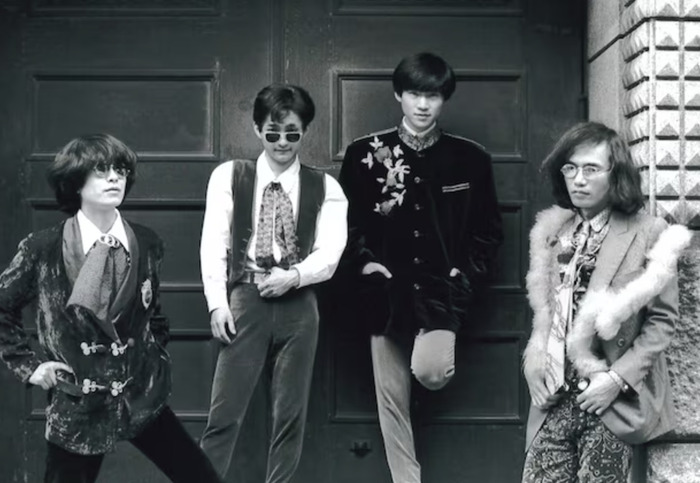

フリッパーズ・ギター引用ja.namu.wiki

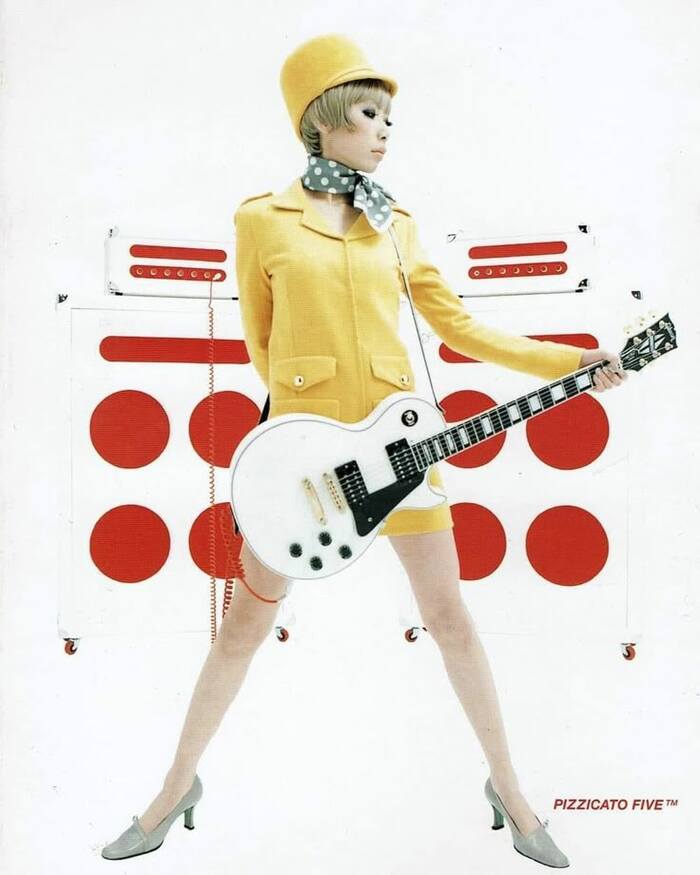

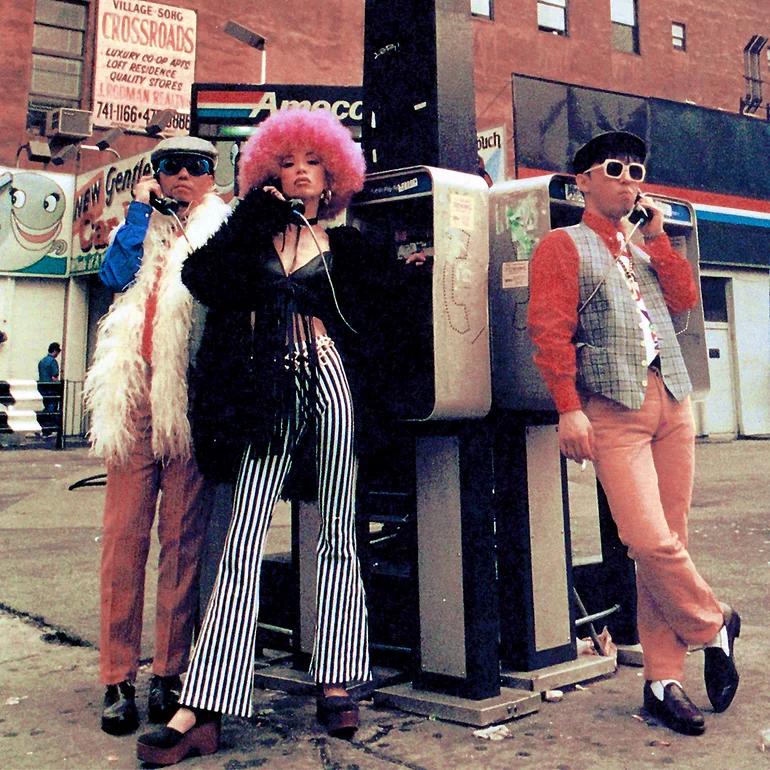

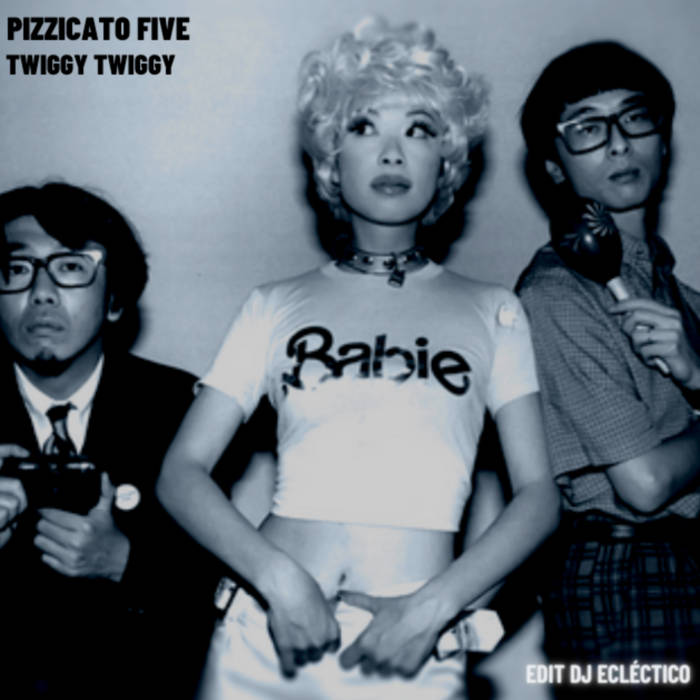

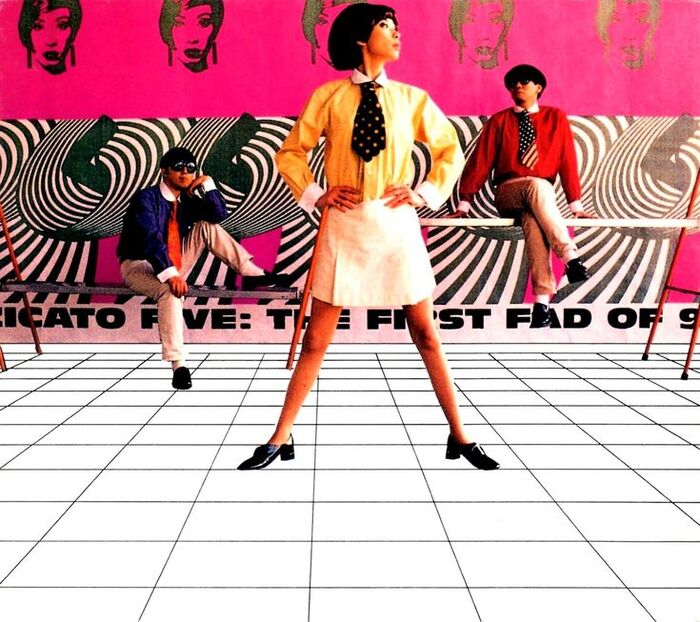

ピチカート・ファイヴ 引用last.fm

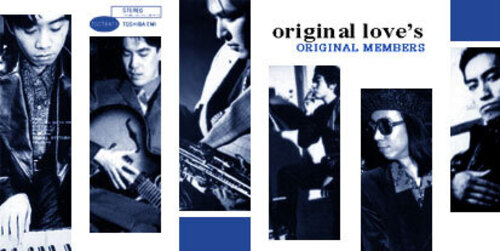

オリジナル・ラブ引用yotobari-tobari

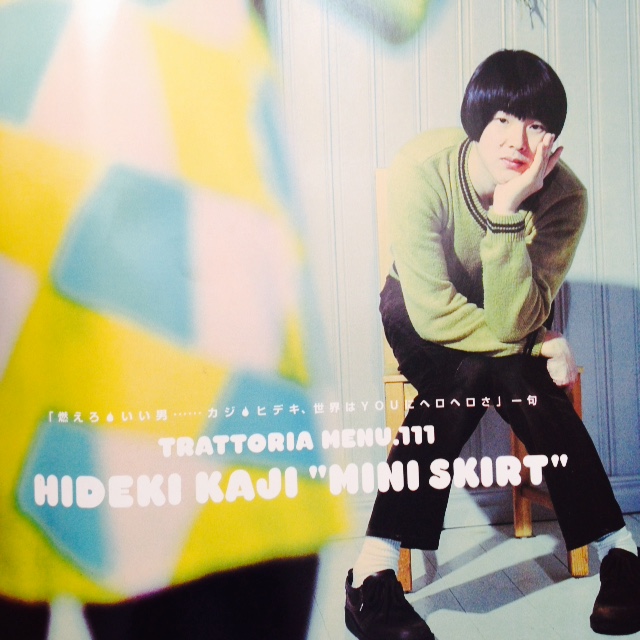

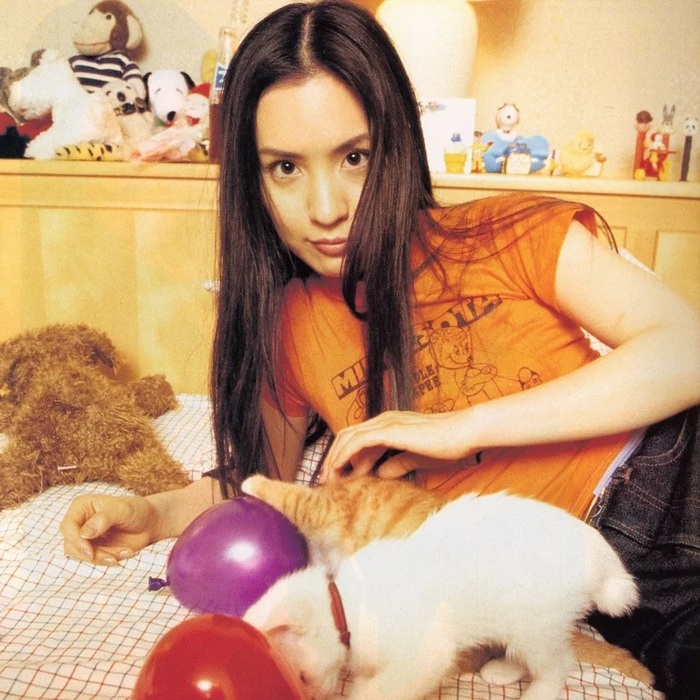

代表的なアーティストは、フリッパーズ・ギター、ピチカート・ファイヴ、オリジナル・ラブ、カジヒデキ、カヒミ・カリィ辺りではないでしょうか。

カジヒデキ 引用tamayori

カヒミ・カリィ 引用last.fm

中でも、「フリッパーズ・ギター」「ピチカート・ファイヴ」「オリジナル・ラブ」は渋谷系の御三家的な存在として知られています。

特に小沢健二、小山田圭吾で構成されるフリッパーズ・ギターは、渋谷系ムーブメントの中心にいた存在でした。

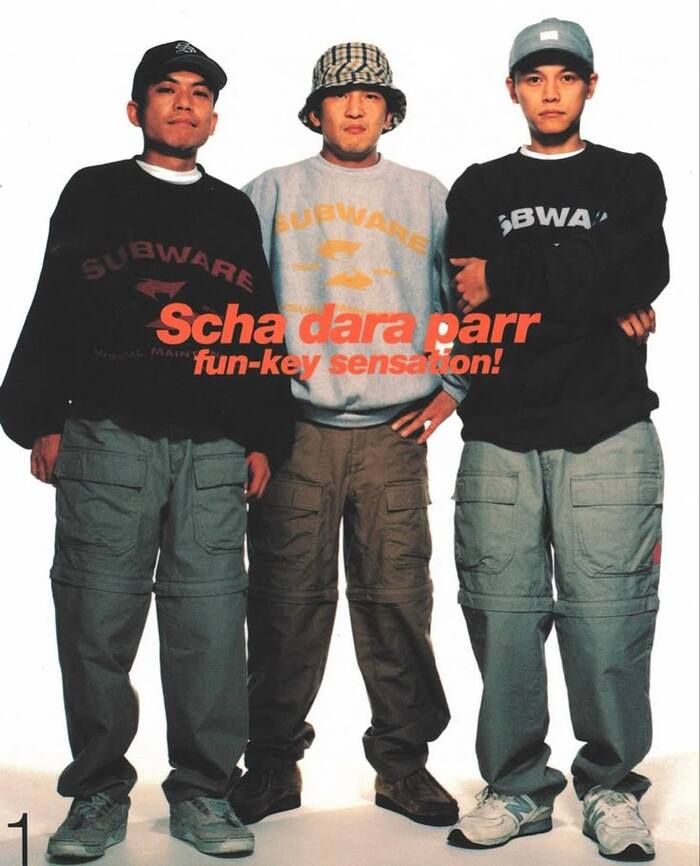

また、年代的に渋谷系ど真ん中ではないですが、スチャダラパーも渋谷系と繋がりのあるグループです。

小沢健二 featuring スチャダラパー『今夜はブギー・バック』(1994年)

渋谷のCDショップでも頻繁におすすめされたり、1994年には小沢健二とともに『今夜はブギー・バック』をリリースしたりして、渋谷系ムーブメントに深い縁のある立ち位置にいました。

ちなみに、オリジナル・ラブの田島貴男は、1994年のライブで「オレは渋谷系じゃねぇ!」と叫び、自分を“記号化”されることを嫌がっていたそう。

とはいえ、渋谷のCDショップやレコードショップが推していたアーティストであったため、「渋谷系」として紹介されることが多かったのでしょう。

渋谷系ってどんなカルチャー?

そもそもこの渋谷系ムーブメントは、一種のカウンターカルチャーのような側面もあるといわれています。

渋谷系が台頭する前の80年代半ば頃、当時の音楽といえば、ボウイ、安全地帯、レベッカなどの、骨太、パワフル、エネルギッシュといったようなロックなスタイルが主流でした。

BOØWY 引用ryoban-disc

特にボウイは、歌詞やサウンドだけでなく、男らしいルックスも相まって、「不良っぽく破天荒!」というオーラを放つ格好いいバンドとして人気絶頂でした。

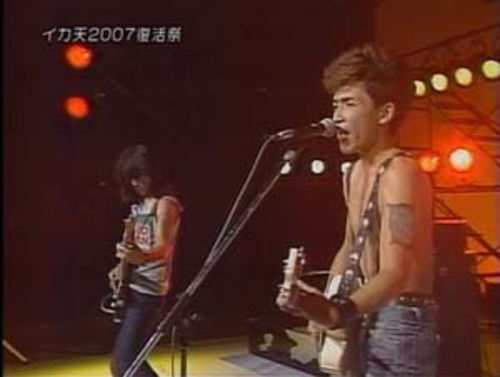

また、80年代後半から90年代初頭にかけて、テレビで『イカすバンド天国』という番組が放送され、「イカ天ブーム」や「バンドブーム」という、日本語で感情をこめて歌う音楽が人気でした。

『イカすバンド天国』に何度も出演していたバンド「BLANKEY JET CITY」引用poptrip2.seesaa

そんな音楽に対して、「暑苦しいし感情的でセンスがない…」「自分の方がもっといい音楽を知っている」と思っていた人たちが、カウンター(反抗)的にクールな音楽を作っていたと言われています。(諸説あります)

そして、渋谷系は80年代後半から90年代初頭のムーブメントまで大きく変革したのです。

渋谷系ムーブメントを仕掛けた人物

口コミのようにじわじわと広がった「渋谷系」ですが、実はこの渋谷系ムーブメントが起こった背景には、仕掛け人のような存在があったのです。

ここでは、特に重要な4人を紹介します。

小西康陽

小西康陽さん 引用brutus

まずは小西康陽さん。

ピチカート・ファイヴのメンバーだった小西さんは、ポップ音楽への深い造詣を持ち、レコードコレクターとしても知られるほか、プロデュース業にも長けた人物です。

小西さんは、ピチカート・ファイヴのブレイク前夜、「ネオGS」という音楽ジャンルを主とするバンド、「ザ・ファントムギフト」のアルバムをプロデュースし、世に出しています。

ザ・ファントムギフト 引用midiinc

ネオGSとは、主に60年代以降のグループ・サウンズを進化させたジャンルです。

まだ「J-POP」という言葉すら浸透していなかった時代、そういったネオGSのような日本独自の音楽を、小西さんは「純粋に良い音楽」だと感じ、そして自らアルバムをプロデュースできる手腕を持っていたのです。

ピチカート・ファイヴ時代の小西さん(左)引用bandcamp

渋谷系に関しても、小西さんはピチカート・ファイヴのメンバーとして、そのプロデュース能力を活かし、「渋谷系」というムーブメントの大枠を築き上げたと考えられます。

太田浩

太田浩さん 引用natalie.mu/music

さらに、渋谷系ムーブメントの仕掛け人として重要な存在とされるのが、90年代初頭にHMV渋谷店のマーチャンダイザー(バイヤー)を務めていた太田浩さんです。

洋楽が好きな太田さんは、まず「新星堂」でレコード店員としてキャリアをスタートしました。

その後、渋谷にHMV1号店がオープンしたタイミングで、HMV渋谷店のスタッフとして働くようになります。

邦楽売り場を担当するようになった際には、「SHIBUYA RECOMMENDATION」という伝説的なコーナーを手掛けるなどして、独自の売り場を作るように。

SHIBUYA RECOMMENDATIONコーナー 引用natalie.mu/music

このコーナーでは、後に渋谷系と呼ばれることになるアーティストのCDを、輸入盤の紹介文のようなスタイルでレコメンドし、渋谷系アーティストをプッシュしていました。

その中に、フリッパーズ・ギターやピチカート・ファイヴなども紹介されていたのです。

それがじわじわと人気を獲得し、結果的にHMV渋谷店の音楽チャートは、他の全国のCDショップとは全く別の動きをするようにもなったと言われています。

このようなオススメスタイルは、当時としては非常に画期的で、インターネットや音楽配信がない時代だからこそ、実際に店舗を訪れたお客さんの心を直接つかむ重要な役割を果たしていました。

そして、「SHIBUYA RECOMMENDATION」のコーナーは、“渋谷系”という言葉やムーブメントが広まるきっかけにもなったのです。

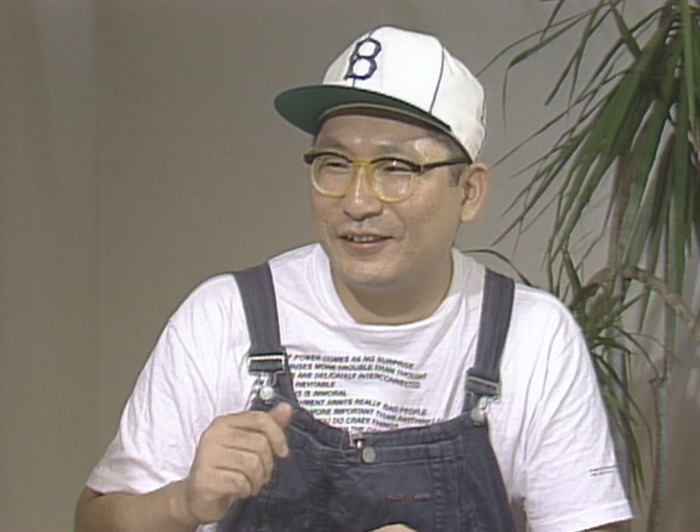

川勝正幸

川勝正幸さん 引用natalie.mu/music

さらにもう一人は川勝正幸さん。

川勝さんは、音楽や映画など、主に日本のポップカルチャーに詳しいライター兼エディターです。

自らを「ポップ・ウイルスに感染した“ポップ中毒者”」と呼び、80年代から雑誌などで活躍し、90年代にはクラブ・カルチャーや渋谷系など自らが体験したポップ・カルチャーの現場を積極的に発信。

川勝さんの書籍『ポップ中毒者 最後の旅』引用yodobashi

ピチカート・ファイヴ、フリッパーズ・ギター、スチャダラパー、オリジナル・ラブなどをいち早く見出し、雑誌のコラムやラジオ番組などで紹介しました。

これにより、「渋谷系」というものがメディアに登場し、浸透していきました。

SNSがなかった時代、雑誌やラジオの情報が非常に貴重な存在だったこともうかがえます。

信藤三雄

信藤三雄さん 引用casabrutus

そして最後に、渋谷系のビジュアル面のイメージ作りに貢献していたのが、アートディレクターの信藤三雄さんです。

渋谷系アーティストのCDジャケットのデザインなどを数多く手がけ、レトロでポップな渋谷系のイメージを作り上げました。

信藤さんが手掛けたデザイン 引用ginzamag

信藤さんの作るビジュアルは、後に渋谷系と関連するファッションにも影響するほど、キャッチーでファッショナブルなものばかりでした。

このように「渋谷系」は、どこからともなく生まれた若者文化のように見られがちですが、その背景には、感度の高い大人たちが「これがかっこいい」と明確に示していたという側面があるのです。

音楽から広がった価値観

次第に渋谷系は、音楽だけでなく、音楽にまつわるファッションやライフスタイルなども一種の「渋谷系」とされるようになりました。

何を着て、どこにデートに行って、何を食べる…など、そういった日常的な行動でさえもセンス良くきめたいという風潮が広がっていきました。

カジヒデキもバイトしていたという「ZEST」引用exblog

当時の渋谷系をとりまく若者たちは、フリッパーズ・ギターの2人もよく行っていたという、宇田川町にあった輸入レコードショップ「ZEST(ゼスト)」に足を運んだり、ライブハウスやクラブで新しく良い音楽を吸収したり、注目の海外ミュージシャンのライブに行ったり…。

渋谷系アーティストを多く輩出したクラブ「SLITS(元ZOO)」引用pinterest

そういった“何を聴いてるか”“どこで過ごしてるか”が、イコール(=)オシャレとされるように。

そして、服装的にも「この音楽を聴くのなら、こういう格好がいいよね」という流れになっていったのです。

『超音速のピチカート・ファイヴ』(1991年)引用columbia

「フレンチポップが好きだからボーダーを着る」「ピチカート・ファイヴのジャケ写みたいな世界観に住みたい」など、そういう思考が軸となるスタイルがカッコいいとされていたのです。

ただ、あくまでも音楽やそれにまつわるカルチャーがメインで、ファッションはその延長戦にある、といったことを重要にしていたそう。

渋谷系の“センス”を形作る要素

ファッション

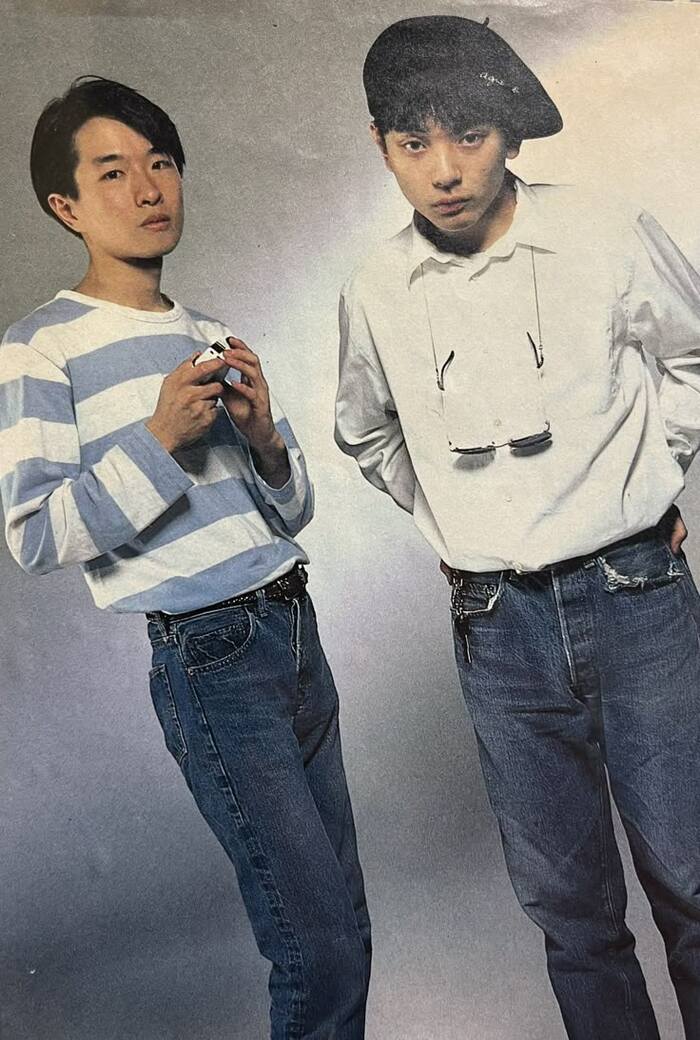

当時のお手本 フリッパーズ・ギター 引用pinterest

当時の渋谷系で多かったファッションとしては、男性は細身のジャケットとパンツ、フレンチスクール風のボーダーTシャツ、チェック柄パンツ、60sリバイバルなモッズ風スタイル、ローファー、丸メガネ、ベレー帽、ホワイトジーンズ、古着のリーバイスなど。

洗練されたカジュアルスタイルが人気だったフリッパーズ・ギター 引用pinterest

この辺りの服装はフリッパーズ・ギターの2人がお手本になっていたと思います。

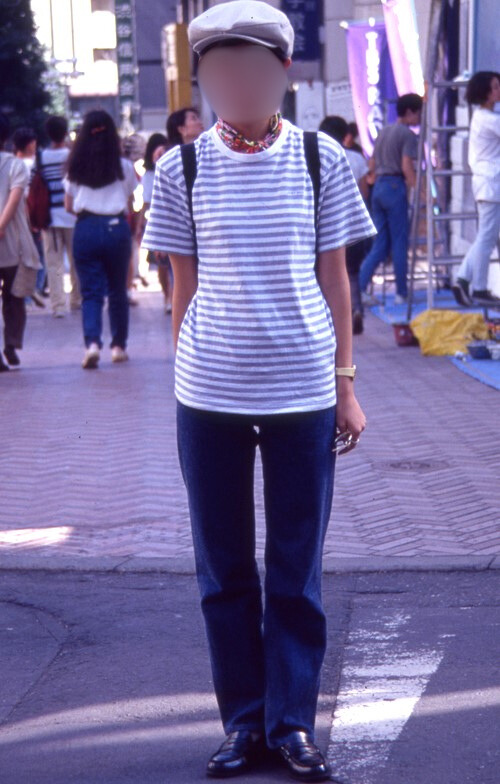

当時の渋谷系風のファッション(1991年)引用web-across

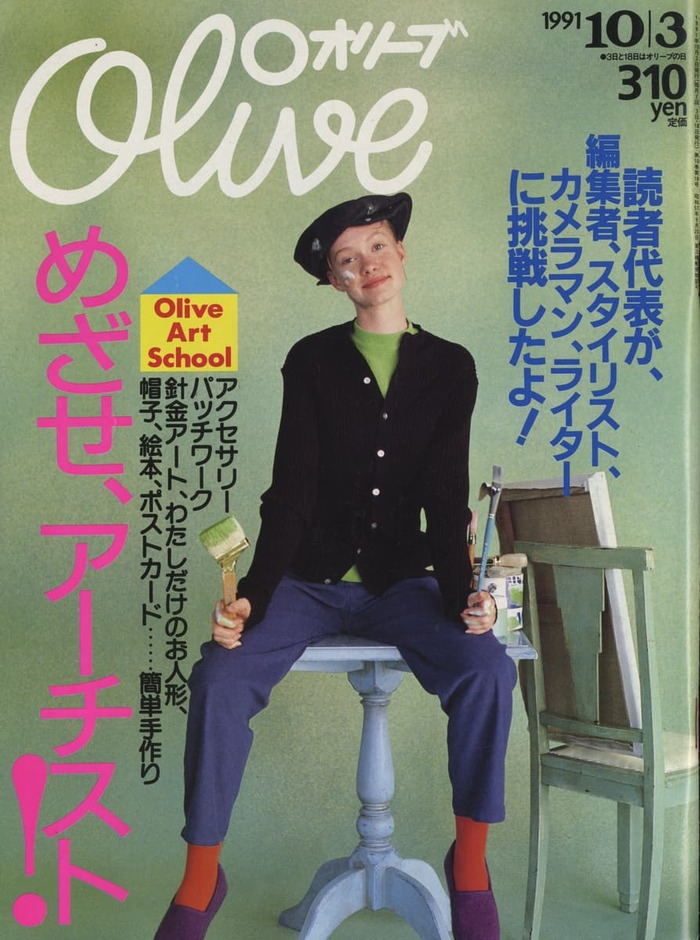

女性に関してもボーダーTシャツやベレー帽などが人気で、フランスの学生風コーディネートを好む人が多かったそう。

当時、圧倒的支持を得ていた雑誌『オリーブ』に載っているような、「いいものは着ているが、気取らずセンス良くきまる!」というスタイルが主流でした。

また、ピチカート・ファイヴの野宮真貴さんの影響で、60年代風のAラインワンピースやカラフルなミニスカートなども需要が高かったようです。

野宮真貴さん 引用pinterest

男女ともに都会的で洒落た雰囲気を意識しているのが特徴です。

ブランドは、ビームスやユナイテッドアローズ、アニエスベー、MILKなどが人気だったそう。

フレンチカジュアルな服装をする際に選ぶブランドとしては、アニエスベーと並んでA.P.C.の人気も高かったそうです。

1991年のオリーブ 引用melkdo.jp

ただ、ブランドの服を着る際は「ブランドロゴ」や「ブランドらしさ」は控え目にして、知的さを損なわないように、「ナチュラルにブランドを着ています」という雰囲気を大切にしていたそう。

渋谷パルコ

そして、渋谷系ファッションに欠かせない場所といえば「渋谷パルコ」です。

左が「パルコPART-1」右が「パルコPART-2」引用jaa2100.org

1973年にオープンした「パルコPART-1」は、当初からファッションだけでなく、音楽、アート、雑誌文化などが交差する最先端の「文化の発信地」のような立ち位置でした。

90年代は、A.P.C.やmercibeaucoup、Né-netなど、当時のシニカルな若者に刺さるセレクトショップやデザイナーズブランドが集まっていたほか、タワーレコード、ZINEや音楽雑貨を扱うショップも多かったため、「音楽の入り口」としても機能していたのです。

服を見に行くだけでなく、カルチャーを“探しに行く場所”として、「渋谷パルコに出入りしてる自分=カルチャー感度が高い人」という自己演出にもつながっていたともされています。

ピチカート・ファイヴがポスターとなったセールの広告(2001年)引用news.yahoo

また、小沢健二、スチャダラパー、ピチカート・ファイヴなどが渋谷パルコの広告やイベントで活躍し、渋谷系のイメージを象徴したことも、渋谷パルコに行く人が増えた理由の一つでしょう。

岡崎京子の漫画

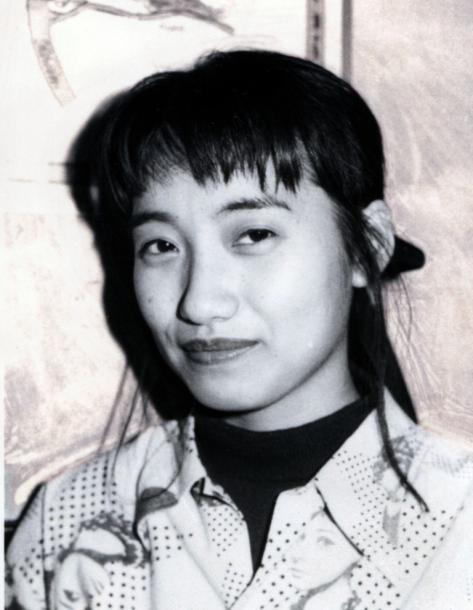

岡崎京子さん 引用aidoly

また、渋谷系のライフスタイルを語るうえで、岡崎京子さんの漫画も重要な存在ではないでしょうか。

岡崎さんは、都会の若者たちが音楽やファッション、カフェや雑誌に囲まれた日常を送りながらも、どこか虚無感や喪失感を抱えて生きる90年代のリアルな日常を描いた漫画を数多く発表しました。

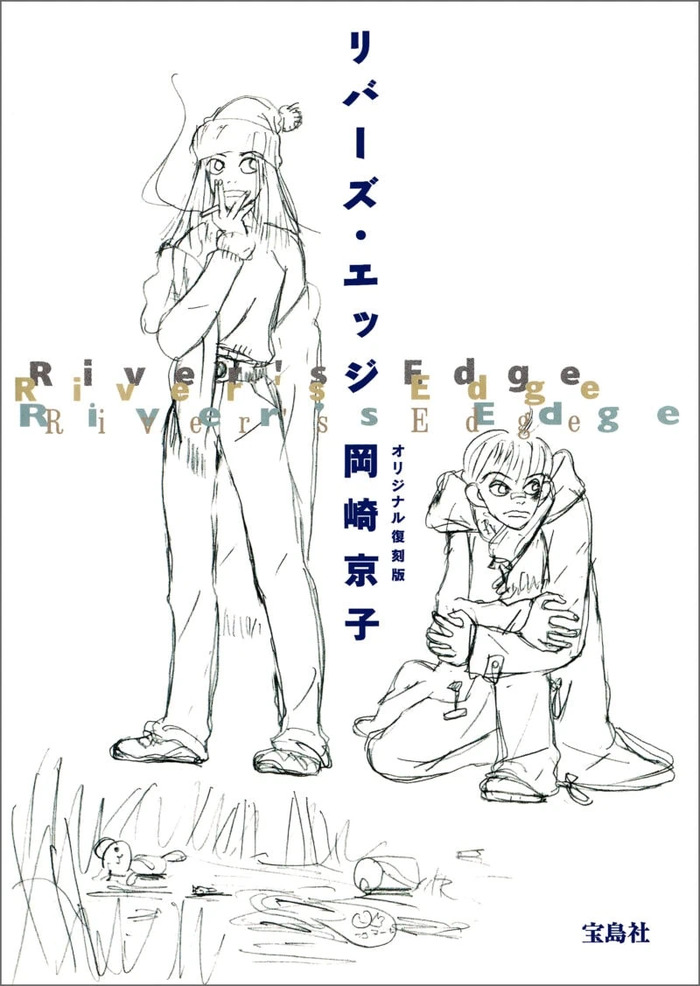

リバーズ・エッジ 引用inredweb

中でも『PINK』や『リバーズ・エッジ』などは、雑誌『Newパンチザウルス』や『CUTiE』で連載されたことにより、若者との親和性を高めました。

PINK 引用magazineworld

彼女の作品は渋谷系そのものを題材にしていたわけではありませんが、「現実逃避」「消費社会の幸福感」「複雑な愛」といった当時の空気を鋭く表現し、渋谷系を取り巻く層からも強い支持を集めたのです。

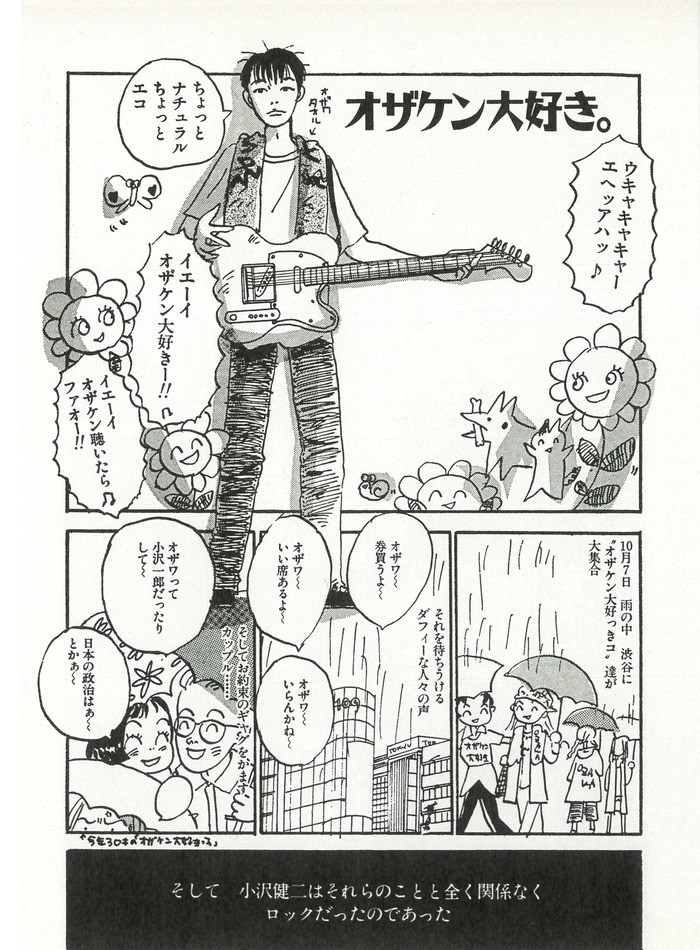

「月刊カドカワ」で岡崎さんが描き下ろした「オザケン大好き。」引用natalie.mu/music

ちなみに、岡崎さんはフリッパーズ・ギターのファンで、小沢健二も岡崎京子のファンだったという要素も、渋谷系をとりまく層が彼女の漫画を読む理由になっていたのかもしれません。

音楽を聴くことも、部屋のインテリアも、読む漫画もすべてが“センスの表現”だったこの時代、岡崎京子さんの漫画も渋谷系の精神と見事に連携していたといえます。

雑誌『BARFOUT!』

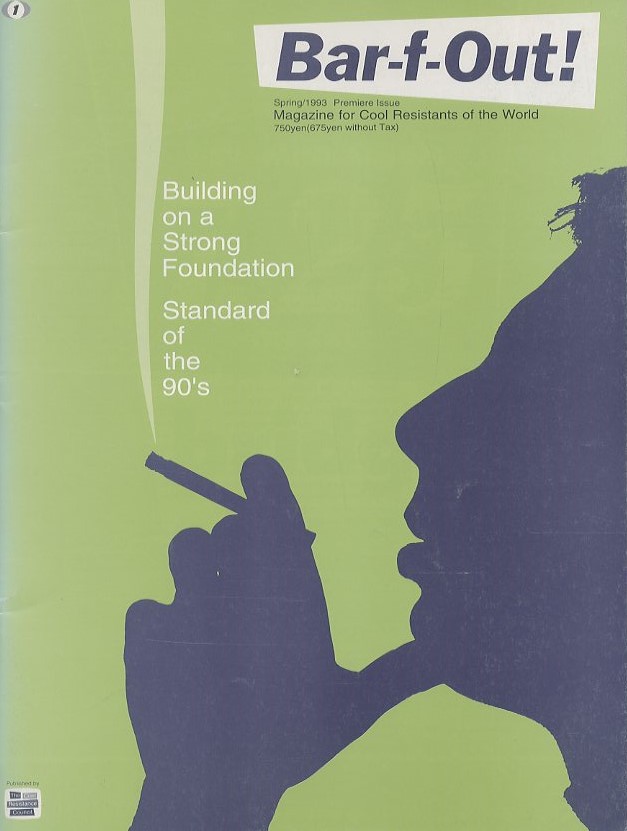

BARFOUT! 1993年春号 引用book-komiyama

渋谷系に影響を与えた存在といえば、『バァフアウト!』というカルチャー雑誌の存在も外せないでしょう。

バァフアウト!は、アーティストやDJ、ミュージシャンなど、その時代を映すユースカルチャー雑誌です。

ファッションやライフスタイルについての割合が多いポパイやオリーブに比べ、バァフアウト!は渋谷のクラブシーンやカフェ文化、レコードショップの現場レポートなどを紹介し、独自の視点で渋谷系というカルチャーを届けていました。

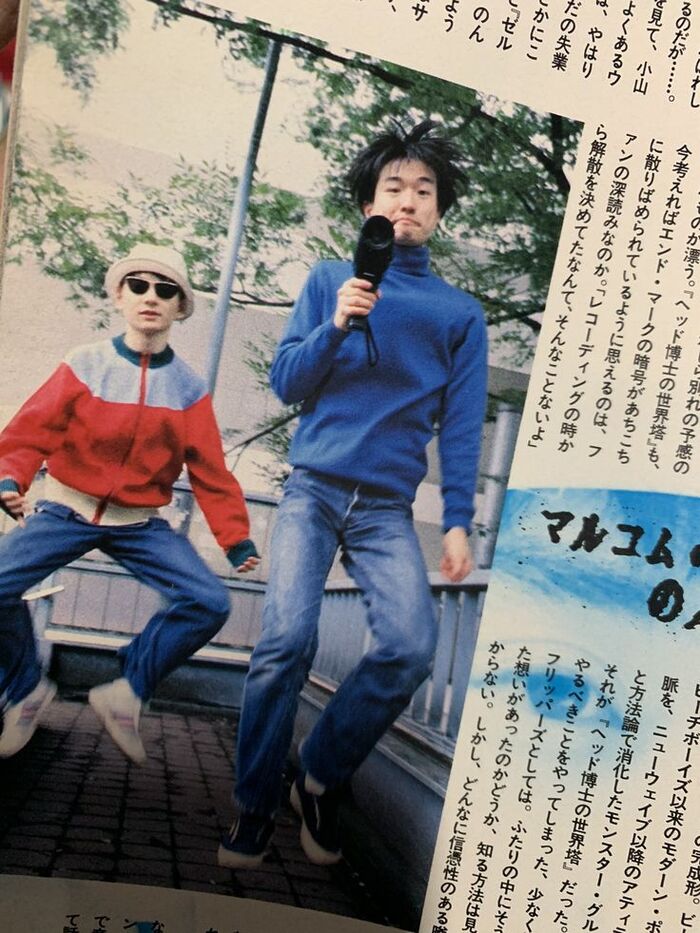

BARFOUT! 1993年春号の1ページ 引用book-komiyama

また、渋谷系全盛期の92年に創刊したこともあり、当時は渋谷系アーティストのインタビューなどが多数載っていたり、まだ一般的には知られていない人たちが取り上げられていたりしていたことも、支持される理由の一つだったと思います。

このように渋谷系ムーブメントは、インターネットが発展していない時代だったからこそ、雑誌をはじめとする紙媒体との親和性が高かったことが分かります。

渋谷系の衰退

1990年代に隆盛を極めた渋谷系ムーブメントですが、1995年頃にその終息が始まります。

まず象徴的な出来事としては、「サニーデイ・サービス」というバンドの登場です。

サニーデイ・サービス 引用cinra.net

これまで洋楽を上手くミックスした、独自の音楽を作り上げていた渋谷系に対し、サニーデイ・サービスは、日本国内の音楽を取り入れて発信していました。

ボーカル兼ギターの曽我部恵一さんは、もともと渋谷系に憧れてバンドを結成しましたが、当時の渋谷系は、どうやらピチカート・ファイヴなどのバンドとの人脈がなければ、渋谷系として評価されなかったそうです。

そこで曾我部さんは、邦楽を取り入れた音楽を作り、あえて渋谷系とは真逆の方向に進むことに。

もともと渋谷系は、少し上の世代の邦楽に対するカウンター的な音楽でもあるのですが、曾我部さんは、そこに風穴を開けるように、邦楽志向に振り切ったスタイルを打ち出してきたのです。

カウンターに対するカウンター…のような展開になり、その結果、渋谷系は新しい音楽の波にのまれたということです。

さらに、クラブに渋谷系のアーティストが来なくなったことも渋谷系が衰退していった理由の一つとされています。

小山田圭吾が資生堂『UNO』のCMに出演した際のポスター(1992年)引用pinterest

渋谷系のアーティストが売れて忙しくなったことでクラブに行かなくなり、そしてファンも離れていった…。それで人気が落ちていったとされています。

2000年代に入ると“ジャンル”としての明確な形を徐々に失い、一つのブームとして終息していきます。

小沢健二や小山田圭吾(ソロ活動名Cornelius)といった中心人物が活動を一時休止したことや、音楽のトレンドがR&Bやヒップホップへと移行していったことも、その背景にありました。

渋谷系のその後の影響

しかし渋谷系がもたらしたカルチャー的な影響は、その後の日本の音楽やファッションに深く根付いています。

2023年のGINZA 引用ginzamag

「おしゃれ=ライフスタイル」という感覚で自分の生活を編集するようなスタイルは、現在も世代問わず、おしゃれな人たちは自然に持っているものだと思います。

そういった感覚はZ世代にも受け継がれており、Spotifyのプレイリスト、ZINE、カフェ、インテリアなどを、SNSを通じて自分の“センス”として表現する感覚は、まさに渋谷系が最初に提示したものといえるでしょう。

Awesome City Club 引用fendernews

音楽面でも、2000年代以降に登場した「Awesome City Club (オーサムシティクラブ)」や「Yogee New Waves(ヨギー・ニュー・ウェーブス)」などのバンドは、渋谷系の特徴である洋楽的引用や都会的で洗練された音作りを現代的に再解釈しているといえます。

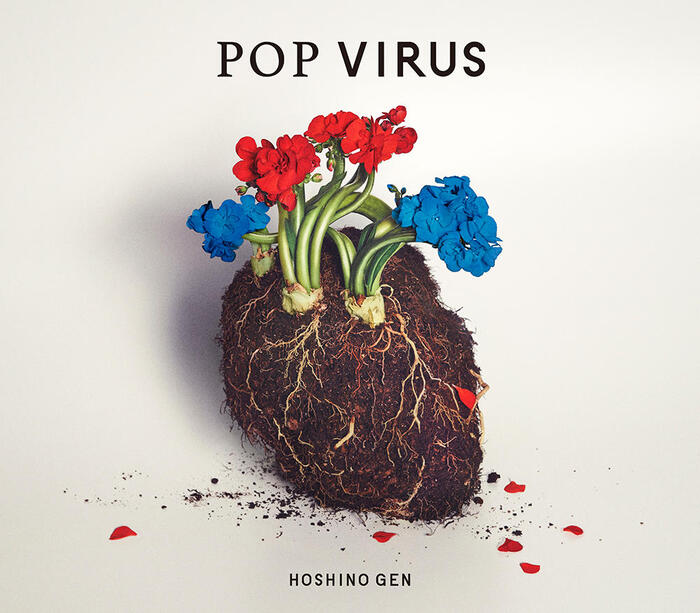

川勝正幸さんが表現していた「ポップウイルス」に由来した星野源のアルバム 引用musicman

また、星野源やサカナクションのように、音楽にカルチャーや文学的な文脈を重ねて提示するスタイルは、渋谷系が持っていた「趣味がそのままスタイルになる」という美学を現代に受け継いでいるといえます。

渋谷系ムーブメントは、比較的短い期間で終わりを迎えましたが、その影響力は大きく、現在でも渋谷系の美学は一部に浸透しているのです。

関連記事

こちらの記事もぜひご覧ください!

[magazine-link id=193178]

[magazine-link id=184415]

[magazine-link id=195512]

[magazine-link id=179533]

ここまで読んでくださった方へ

ここまで読んでくださり、ありがとうございました。

「渋谷系」は、1990年代の東京における若者文化を語るうえで「裏原宿」と、たびたび対比的に語られる存在でもあります。

音楽やファッション、ライフスタイルなど、方向性に大きな違いがあったとはいえ、この時代の若者文化は非常にパワーがあったと思います。

渋谷系をはじめとする裏原宿などのカルチャーは、今後も影響を与え続け、様々な日本独自のカルチャーを形作る基盤となっていくのかもしれません。

KLDでもアニエスベーやA.P.C.など、渋谷系に関連するブランドのお買取を強化しています。

インポート、ドメスティック問わず様々なブランドの査定を得意とするスタッフの在籍により、高い精度での強気のお値付けが可能です。

宅配買取というと、

「時間かかるんじゃないの?」「面倒臭そう…」「配送料の分、買取金額を安くされそう…」

という不安をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

実はそんなことも無いんです。

KLDでは、取り扱いブランドをある程度絞ることにより、高い水準のお買取金額を維持。

もちろん送料、キャンセル料なども無料です!

LINE査定も出来ますので、もし気になるアイテムがございましたらお気軽にお声かけ下さい!

ありがとうございました!

コメントを残す